Por María Angélica Aparicio P.

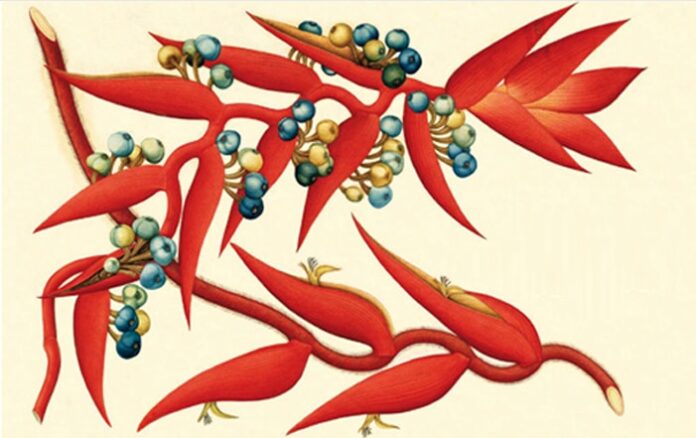

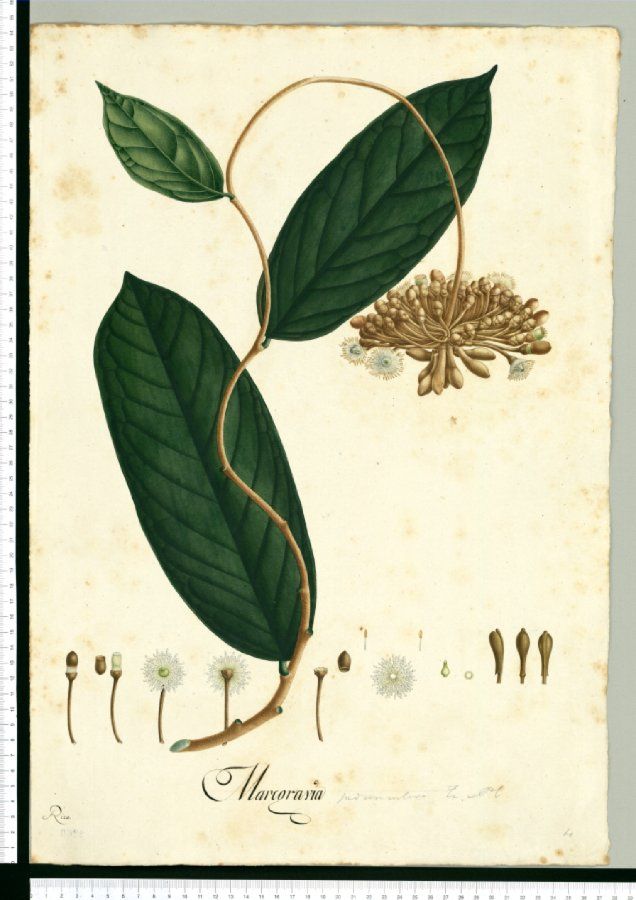

Nunca fue tan importante la mirada sobre la naturaleza como en los tiempos de la Expedición Botánica. Observar minuciosamente para reproducir mediante el dibujo plantas, flores, semillas, insectos, reptiles y mariposas, era una ciencia desconocida y nueva que abría caminos para conocer la riqueza biodiversa de nuestro país y registrarla con sumo detalle.

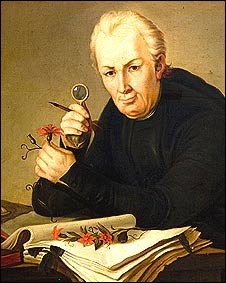

Aquel español de Cádiz, José Celestino Mutis, médico y sacerdote católico, aterrizó en Nueva Granada bajo el gobierno del Virrey Pedro Mesía de la Cerda. Con los años, terminaría dirigiendo el importante estudio científico que la historia conocería como la Expedición Botánica.

Mutis venía como médico del virrey a cuidar a este paciente del clima tropical, de los mosquitos y las infecciones. Amaba la medicina y a imitación de los griegos, buscó en la naturaleza del Nuevo Reino de Granada -nuestro país- plantas diversas para uso medicinal. Buscando piezas florales, se enamoró de la exuberante vegetación y de los animales que pululaban por varias poblaciones del territorio.

Mutis concibió el sueño de investigar y desarrollar, aquí en nuestra tierra, un herbario y un insectario. Se trataba de un proyecto ambicioso, costoso, que necesitaba financiación.

El Rey Carlos III, un fiel representante de la Ilustración española, apoyó su locura. Ahora se hablaba de una expedición de hombres, con o sin experiencia, capaces de hacer posible una empresa titánica.

El rey otorgó a Celestino permisos, herramientas y dinero para sacar adelante tan ardua labor. La expedición comenzó en 1783 con escasos integrantes, pero con unas ganas feroces de alcanzar resultados sobresalientes en el área de las ciencias naturales.

Coleccionar plantas, describir sus partes, clasificarlas por familias, dibujar cada elemento natural y establecer nomenclaturas, se volvió la obsesión de Mutis y de su pequeño equipo. Para esto se necesitaban ojos que observaran minuciosamente y al detalle, cada planta que se encontrara en las poblaciones del virreinato.

No todos los criollos y mestizos de la época podían hacer un trabajo cauteloso, de lupa, de contacto directo y personal como se pedía. Sin embargo, encontró un puñado de hombres, dispuestos, a quienes entrenó para convertirlos en investigadores, botánicos, pintores y conocedores de la minería nacional.

La Expedición Botánica contó con libertad suficiente para actuar, decidir, solucionar y proyectar. Mutis fue el gran jefe, el sabio en materia de botánica, medicina y matemáticas.

Agregó su visión turística –genuina y futurista- porque animó a muchos criollos para que empezaran a escudriñar el país, a tocarlo, a sentir sus vibraciones, a valorar la vegetación y los animales, a llevar cuentas de los elementos naturales que había en las zonas aledañas al Río Magdalena.

Mutis se estableció en Mariquita, población del actual departamento del Tolima. La escogió como primera sede de la Expedición científica que dirigía. Con él arribó un grupo de hombres; eran americanos, muchos neogranadinos, que se vinieron, interesados en emprender pronto su nuevo trabajo.

No se perdió ni un segundo en coleccionar, estudiar, clasificar, escribir y copiar mediante dibujos milimétricos, todas las plantas, flores, bulbos, frutos y raíces que se toparon por el camino.

Mutis dedicó especial atención a los pintores. Pintar era un reto monstruoso de la Expedición. Había que formar un bloque de profesionales porque no todos los talentosos de la época, presentaban agudas habilidades en este arte.

Mutis organizó la brigada de pintores que tendría esta organización a lo largo de su historia; hombres -no mujeres- acostumbrados a los lápices, los papeles, las pinturas, los bocetos y el color.

Salvador Rizo fue uno de los pintores estrella de la Expedición Botánica. Venía de una familia humilde de Cartagena de Indias, el encantador sitio donde pasó su niñez.

Se trasladó a Mariquita -tierra de clima cálido al igual que Cartagena- para integrarse a la Expedición como ayudante y como artista.

Mutis agrandó sus pequeños ojos cuando notó la destacada habilidad que Salvador tenía con el dibujo. Pronto lo invitó a caminar por la vegetación para que, mejor que las águilas, examinara las plantas que crecían afuera, en pleno campo, libres de toda opresión.

Con los años, Rizo se volvió un miembro imprescindible. En la Expedición se propuso crear una escuela de pintura para formar especialistas en dibujo. Salvador Rizo fue su director, escogido por el mismo Mutis, por encima de otros que, también, daban la talla.

Rizo enseñaba a pintar, mientras él mismo, absorbido por la magia de la naturaleza, clasificaba las plantas y las trazaba al óleo. Cuando renunció a este trabajo a principios del siglo XIX, había pintado ciento cincuenta y nueve láminas de nuestra flora.

Pablo Antonio García del Campo vendría al grupo como otro pintor de gran notoriedad. Era distinto a Rizo en su origen: un neogranadino de familia muy acomodada.

Pablo Antonio ganaba un sueldo mensual por sus labores en la Expedición. Su misión era dibujar las plantas, respetando su tamaño, sus características y sus colores reales. No se permitía ninguna fantasía, ninguna ruptura del límite; retrataba con exactitud lo que escogía para plasmar. Logró más de cien trabajos prodigiosos.

Dibujos al óleo, al carbón y en témpera fueron pintados durante la existencia de la Expedición, que representaron más de treinta años de vida ilustrada, en un virreinato -el nuestro- que seguía condenado al colonialismo español.

Sin embargo, el neogranadino logró por primera vez, una conexión tangible y emocional con nuestros recursos naturales; una conexión especial para contabilizarlos, establecer sus formas y sus características físicas.

Al final, la vegetación de Nueva Granada dejó de ser el parche verde, inagotable, misterioso y desconocido que rodeaba los pueblos.