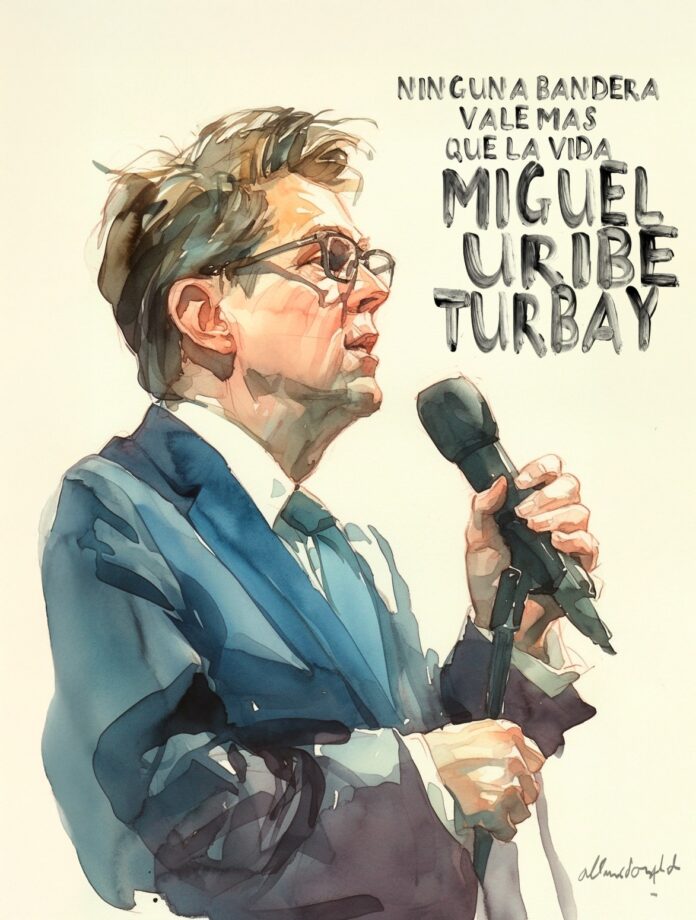

Por Coronel ( r) Carlos Alfonso Velásquez

Durante los días de realización de las honras fúnebres por el execrable asesinato de Miguel Uribe Turbay, se expresaron unas posturas del presidente de la República, dos expresidentes y varios aspirantes a la presidencia que denotaron muchas cosas menos grandeza. Es más, mostraron la negación de una de las acepciones que el diccionario de la lengua española da del adjetivo ‘humano’: “comprensivo, sensible a los infortunios ajenos”.

No solo esto, también expresaron la realidad presente en las siguientes palabras tomadas de la homilía pronunciada por el Cardenal Luis José Rueda: “…Reconozcamos sinceramente que estos son tiempos de empobrecimiento ético y de polarización agresiva que nos arruina, que acaba con nuestro país…”. Y si a lo anterior sumamos la evidente perversidad de la autoría intelectual del crimen y la extrema pobreza moral de los autores materiales, empezando por el adolescente que disparó, la conclusión no puede ser otra sino la de que una grave crisis ética y moral afecta a nuestra sociedad.

Crisis moral originada en que una considerable proporción de personas no saben lo que es una vida lograda, es decir, no tienen clara la respuesta de cuál es su fin en la vida. Por esto no saben o no ven que moral no es lo que deben hacer, sino lo que deben ser, lo cual los llevaría a practicar normas de comportamiento no como algo impuesto sino acogido.

No es sino preguntarnos si en nuestra sociedad prevalece la norma de “no lo hagas porque dañas y te dañas” o más bien se impone la del que “lo importante es el dinero y que no te cojan”. Lo cierto es que hay de ambas. Así las cosas, la clave está entonces en cómo conseguimos que los partidarios del “que no te cojan” no formen una categoría social preponderante sino excepciones. Solo así podremos llegar a tener una sociedad donde primen las rutas de concordia.

Y para alcanzar esa clase de sociedad, que la mayoría está deseando, debemos empezar no solo por exigir altura a los liderazgos políticos y efectividad a la justicia penal. También debemos revaluar la formación y la educación que estamos dando en las familias y en los centros educativos.

Ahora bien, respecto a la educación recientemente se dio un paso adelante con la promulgación de la Ley 2491 del 23 de julio de 2025 que dispone la incorporación obligatoria del componente de competencias socioemocionales en todos los Proyectos Educativos Institucionales del país, como lo explicó Hernán Olano en su última columna. Pero podemos y debemos avanzar más rescatando la formación en virtudes.

Lo cierto es que toda crisis social tiende a retroalimentarse: más allá del elemento objetivo que la provoca, la propia sensación de incertidumbre empeora la situación, sobre todo si el diagnóstico no es del todo acertado. La crisis de salud mental que atraviesa nuestra juventud –y no solo la juventud– es un ejemplo claro y dramático.

Se ha apuntado, con la mejor de las intenciones y bastante intuición, al papel que probablemente están jugando las redes sociales o la coyuntura política e incluso climática. No obstante, cada vez somos más quienes sugerimos que el origen del mal, y también su solución, hay que buscarlo yendo a sus raíces.

Si se trata de una crisis moral, para salir de ella no basta con meter en cintura las empresas tecnológicas, o con concientizar a la juventud a base de charlas, o dotándola de más apoyo psicológico. El punto por destacar es que falta recuperar el sentido “duro” de la educación ética; desenterrar el ideal, supuestamente rancio y desfasado, de la formación en virtudes cuyo camino se está despejando.

Por esto, en el ámbito de la educación del carácter se está dando un cierto desacomplejamiento, pues cada vez hay menos reparos en hablar de virtudes, de moral, de bueno y de malo, no solo de “diferente”. De hábitos que requieren esfuerzo pero que encaminan a la felicidad como hace siglos lo descubrió Aristóteles.

Hay quienes en el ámbito de la formación ética hablan de una cierta confrontación entre la educación en virtudes y la llamada “educación cívica”. Según este discurso, el primero sería más conservador y “moralista”, y el segundo, “progresista”. Pero si se mira detenidamente no existe una oposición real, pues ambos campos están intrínsecamente unidos: desarrollar un buen carácter es un requisito para la participación cívica efectiva. Es posible articular la tradición aristotélica con la psicología moral contemporánea como en efecto se está haciendo en algunos centros educativos.