Este 13 de mayo se cumplieron los primeros 8 años de la sanción de la Ley 1715 de 2014 “por medio de la cual regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema energético nacional”.

Este proyecto fue concebido y radicado por el Senador José David Name Cardozo y como Ministro de Minas y Energía le brindamos todo el respaldo y el apoyo requerido en su trámite en el Congreso de la República.

El objeto fundamental de esta Ley es desbrozarle el camino a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), estimularlas e incentivarlas, con el fin de integrarlas a la matriz energética del país.

“La clave del éxito está en saber detectar hacia dónde va el mundo y llegar allí Primero”. Bill Gates

No fueron pocos los obstáculos y tropiezos y no fue menor la resistencia que hubo que salvar y enfrentar para sacarla avante, por aquello de los intereses creados de quienes veían en la misma una amenaza que había que conjurar, pero no tuvieron éxito a pesar de su intenso lobby.

Bien dijo el escritor y estadista Florentino Nicolás Maquiavelo que “no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar ni más peligroso de manejar, que introducir nuevas leyes. El innovador se transforma en enemigo de todos los que se benefician con las leyes antiguas y no se granjea sino enemistades”.

EL HITO DEL 2015

Uno podría decir que la Transición energética desde las energías de origen fósil hacia las FNCER tuvo su más importante hito en el 2015, gracias al Acuerdo de París, alcanzado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP21) y a la adopción de los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS), de los cuales el 7º propende por la “energía asequible y no contaminante”.

No obstante, Colombia se había adelantado en el propósito de promover el uso racional y eficiente de la energía mediante la Ley 697 de 2001 y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que tienen en el CO2 uno de los mayores responsables del cambio climático, a través de la apuesta por el uso racional y eficiente de la energía (URE) y las Leyes 693 del 2001 y 939 de 2004, que introdujeron la obligación del uso de las mezclas de los biocombustibles en Colombia a partir del 1º de noviembre de 2005, con miras a mejorar la calidad de los combustibles, reduciendo sus emisiones de GEI y de material particulado contaminante del medioambiente debido a la combustión en los motores.

Es de anotar que el Congreso de la República ratificó el Acuerdo de París por ministerio de la Ley 1844 de 2017 y por lo tanto el compromiso contraído por Colombia de reducir sus emisiones de GEI hacia el 2030 en un 51%, pasando de la emisión a la atmósfera de 258 millones de toneladas de CO2 equivalente a 169 millones, es vinculante. Hay que recordar que la adopción de los ODS partió de una iniciativa de Colombia acogida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo sostenible Río + 20 que tuvo lugar en 2012, razón por la cual el compromiso con dicha iniciativa es tanto mayor. En efecto, el Gobierno Nacional expidió el Documento CONPES 3918 de marzo de 2018, el cual establece la “Estrategia de implementación de los ODS”.

ALCANCE DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La CREG tardó casi 4 años para establecer el marco regulatorio para poner en marcha la Ley y ello retrazó su implementación. Fue menester que el Ministerio de Minas y Energía expidiera el Decreto 570 en marzo de 2018, dándole un plazo perentorio de 12 meses tanto a la CREG como a la Unidad de Planeación Minero – Energética (UPME) para que tomaran las definiciones necesarias para integrar a la operación y medición del Sistema Interconectado Nacional (SIN) los proyectos de generación de FNCER mediante contratos de largo plazo. Sólo así se pudo desatar el nudo gordiano, posibilitando las primeras dos subastas de renovables en febrero y octubre de 2019, en las cuales se asignaron 2.200 MW. Desafortunadamente la tercera subasta, que se llevó a cabo en octubre de 2021, en la que se asignaron 796.3 MW más, no tuvo la misma fortuna de las dos anteriores y su suerte está rodeada de incertidumbres que han imposibilitado su cierre.

Este fue el banderazo para la puesta en marcha de la Transición energética en Colombia, la cual permitirá, según la previsión de la Gerente general de la empresa operadora del Sistema interconectado y administradora del mercado mayorista de energía XM María Nohemí Arboleda que “a 2024 se espera que la participación de FNCER (eólicas y solares) alcance más de 1.000 MW…puede llegar a ser de 25.5% para las solares y 7.6% para las eólicas”[1].

Cabe advertir que la Transición energética no se reduce a la inserción de las FNCER (eólica, solar, pequeñas centrales hidroeléctricas y la biomasa, entre otras), sino que su estrategia contempla las 4D, a saber: descarbonizar, digitalizar, descentralizar y democratizar. Además de la electrificación de la economía, apoyándose en las FNCER, hace parte también de esta estrategia la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono en toda la cadena, desde la generación, pasando por la transmisión, hasta la distribución y uso de la energía. En última instancia, la Transición energética se da en procura de garantizar la seguridad energética, robusteciendo, diversificando aún más la matriz energética y de esta manera tornándola más resiliente frente al cambio climático.

En el transcurso de la Transición energética las FNCER tendrán en las fuentes convencionales su necesario complemento, pues no se trata de su abrupta sustitución o reemplazo, ello se dará de manera paulatina, gradual y progresiva. La generación de electricidad a partir de FNCER están llamadas a servir de respaldo a la generada con base en las fuentes convencionales (hídrica y térmica) y estas a su vez habrán de servir de respaldo a aquella, tanto más en cuanto que las FNCER son contracíclicas, de tal suerte que cuando el verano es más intenso y la hidrología es más critica y por ende el nivel de los embalses más bajo, es justamente cuando los vientos son más intensos, se cuenta con más horas y mayor intensidad de los rayos solares. Esta es una de las lecciones aprendidas de la gran crisis energética a la que se vio abocada la Unión Europea, en donde la capacidad de generación con base en FNCER se tornó insuficiente para suplir la demanda y se vieron obligados a dar marcha atrás a la Transición y les tocó volver a encender las plantas térmicas que habían apagado apresuradamente[2].

La Transición energética cobró un renovado impulso con la expedición de la Ley 2099 del 10 de julio de 2021, también de la iniciativa del Senador Name, dado que, además de reforzar y darle un mayor alcance a la Ley 1715 de 2014, amplió el espectro de sus beneficios incorporando a la matriz energética otras fuentes renovables tales como la energía geotérmica, el hidrógeno, amén de los incentivos y estímulos para la captura y almacenamiento de CO2, así como al almacenamiento a gran escala de la energía generada mediante el sistema de baterías. De esta manera Colombia se propone aprovechar y desarrollar el gran potencial del cual dispone de FNCER, calculado en 135 GW.

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MARCHA

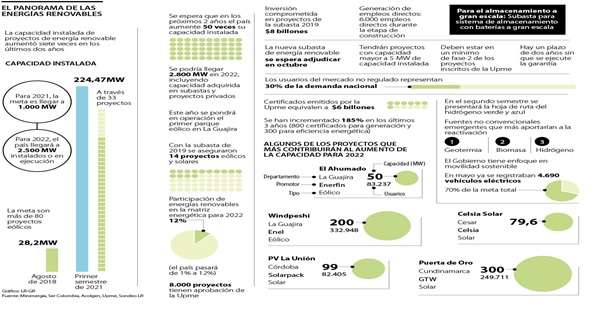

De hecho, hasta el momento ya están instalados y en operación los primeros 224.47 MW de potencia, tanto en autogeneración como en generación distribuida con base en energía solar – fotovoltaica y 24 MW de energía eólica. Esta es la meta volante, pero la meta final es mucho más ambiciosa. Además, ya se adjudicó el primer proyecto de gran almacenamiento de energía en el Departamento del Atlántico, con una capacidad de 50 MW. Adicionalmente se ha trazado la Hoja de ruta del Hidrógeno y se avanza en sendos pilotos para producirlo por parte de ECOPETROL y PROMIGAS, lo cual se constituye en el primer paso en la dirección de convertir a Colombia, particularmente al Caribe colombiano, en el gran HUB energético a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe. Merced a estos avances Colombia ha logrado posicionarse, según la Organización para la cooperación y el desarrollo (OCDE), en el 15º lugar entre 115 países evaluados a nivel mundial y en el 5º lugar en la región en la incorporación de energías renovables a su matriz.

Complementariamente, a comienzos de este mes, el Presidente Iván Duque y su Ministro de Minas y Energía Diego Mesa lanzaron en Barranquilla la bitácora para el despliegue de la generación de energía eólica costa afuera, en donde se ha identificado un potencial de 50 GW. El Distrito de Barranquilla acaba de poner la pica en Flandes al concretar una alianza estratégica con la empresa danesa Copenhague infrastructure partners (CPI) para desarrollar un primer proyecto offshore de gran envergadura, con una capacidad de generación de potencia de 350 MW.

Y más recientemente fue expedido el Documento CONPES 4075 de marzo 29 de 2022 a través del cual se formularon los lineamientos de la Política de Transición energética. Según el mismo “la Transición energética es un eje fundamental en el crecimiento económico sostenible, el incremento de la seguridad, confiabilidad energética y en la disminución de las emisiones de GEI que reducirán los impactos en el cambio climático y la salud de la población…Colombia depende económica y energéticamente de recursos como el carbón y los hidrocarburos, sin embargo también tiene un gran potencial en energías renovables, como la eólica, solar y geotérmica, así como en hidrógeno, por lo cual el proceso de transición debe responder a ese contexto propio”. Y no es para menos.

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA

De esta manera se busca que la Transición energética se adelante de manera responsable, sin prisa que pueda poner en riesgo, como ha sucedido en Europa, la seguridad energética del país. Como lo ha dicho el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, se requiere “una Transición tranquila y eficiente”[3], a riesgo de enfrentar “una transición caótica”[4] y, añadiría yo, traumática. A este respecto bien vale la pena traer a colación el sabio consejo del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva: “mientras no tengas energías alternativas, seguirás usando la energía que tienes”[5]. Eso sí procurando mitigar su impacto medioambiental.

Es el caso de la estatal ECOPETROL, que ha hecho un gran esfuerzo para reducir el contenido de azufre en los combustibles, que en un momento dado llegó al extremo de contener hasta 1.200 partes por millón de contenido de azufre y hoy en día ronda las 50 partes por millón. Adicionalmente, se ha dado su propia ruta, con su estrategia Energía que transforma, que abarca todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos que extrae, refina y transporta, tendiente a alcanzar la neutralidad de carbono hacia el 2050 y ha dado pasos conducentes a ello, destacándose la instalación de 112.5 MW de potencia para generar la energía que demandan la operación varios de sus campos petroleros.

Finalmente, si no queremos una Transición caótica, ni el Gobierno ni las empresas desarrolladoras de los proyectos en los territorios deben perder de vista que, como lo recalca el Banco Mundial, ni los parques eólicos ni las granjas solares “existen en un vacío social. Como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”[6]. Por ello es que yo insisto tanto en la importancia de la Licencia social[7], que no es otra cosa distinta que el consentimiento informado por parte de las comunidades asentadas en el área de influencia de dichos proyectos y ello pasa por “el diálogo social para involucrar y protegerlas”[8], ya que deben ser las primeras beneficiarias de las mismas[9], pues resulta inaceptable que haya luz en la calle y obscuridad en la casa!

Una Transición energética que no sea justa, incluyente, solidaria, que los beneficios de quienes ganan con ella no se de a expensas de quienes pierden, que deben ser compensados y que contribuya a la cohesión social, no es sostenible ni sustentable. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Conferencia del 2013 expidió una Resolución reivindicando la transición justa, la cual fue ratificada en su Consejo de gobierno en 2015. Posteriormente la Agencia Internacional de la Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) y la OIT firmaron un Acuerdo en octubre de 2021 comprometiéndose en promoverla.

Pero, indudablemente, el mayor espaldarazo a la Transición energética justa se la dio la COP26, que tuvo lugar en Glasgow (Escocia) en noviembre pasado. En el marco de la misma más de 30 países, incluyendo entre ellos a los principales productores de petróleo y carbón, suscribieron una Declaración en la que se comprometieron a implementar estrategias que respalden a los trabajadores, a las empresas y a las comunidades en el curso de la Transición hacia economías verdes. En ella se hace hincapié en la perentoria necesidad de garantizar “que nadie se quede atrás en la transición, en particular aquellos que trabajan en sectores, ciudades y regiones que dependen de industrias y producciones intensivas en carbono”[10]. La OIT ha reiterado que “una Transición energética justa es urgente, indispensable y posible”[11] y que “hay evidencias claras de que habrá más ganancias para la economía y para las personas que pérdidas”[12], que este no debe ser un juego de suma cero en el que unos ganan lo que otros pierden!

Por Amylkar D. Acosta Medina

Miembro de Número de la ACCE

Cota, mayo 13 de 2022

www.amylkaracosta.net

[1] El Espectador. Julio, 25 de 2021

[2] Amylkar D. Acosta M. La crisis energética global. Abril, 30 de 2022

[3] El País. Madrid. Septiembre 5 de 2021

[4] Idem

[5] El Colombiano. Mayo, 4 de 2022

[6] Banco Mundial. Greening the Wind. Citado por el antropólogo Weildler Guerra Curvelo en su artículo Aspavientos. Febrero, 9 de 2022

[7] Amylkar D. Acosta M. Ministro de Minas y Energía. De la Licencia social. Marzo, 10 de 2014

[8] Documento CONPES 4075 de 2022

[9] Amylkar D. Acosta M. Una ventana de oportunidad.

[10] www.ilo.org. Noviembre, 5 de 2021

[11] Idem

[12] Idem