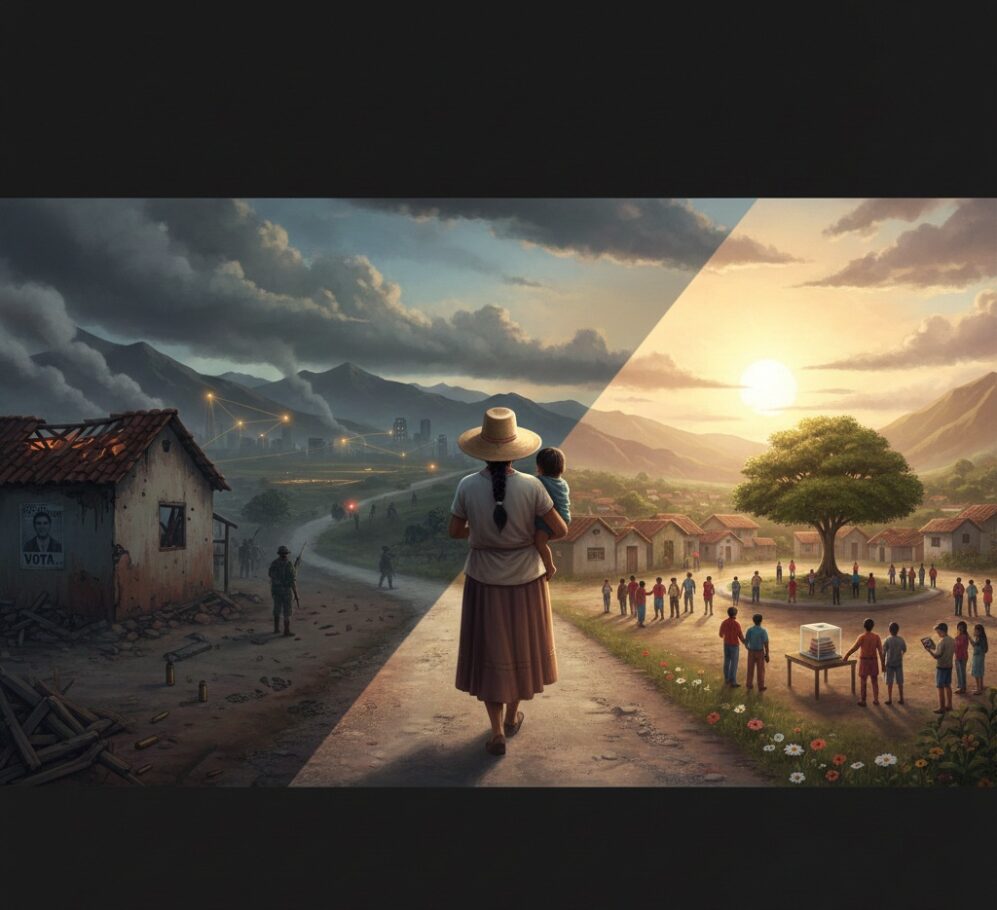

Nadie recuerda ya el nombre del niño, pero su historia quedó prendida en la memoria de un país entero. Era 1997, en algún caserío de Urabá donde las madrugadas huelen a tierra mojada y a miedo antiguo. Aquel día, su madre lo cargó en brazos mientras caminaba hacia la carretera que la sacaría del pueblo.

Detrás quedaban una escuela incendiada, dos muertos sin identidad precisa y un silencio que solo conocen los territorios donde la guerra se ha vuelto paisaje.

Al partir, la mujer dijo una frase que años después repetiría casi en susurro: “Aquí no gobierna nadie, aquí mandan las balas”.

Por Jorge Medina Rendón, Redacción La Gran Noticia

Esa frase —tan sencilla que parece una obviedad— recorre la historia reciente de Colombia como una sombra inevitable. Durante más de medio siglo, desde 1970 hasta hoy, la nación ha sido gobernada por presidentes de derecha tradicional, liberalismo de mercado, populismos de seguridad y, más recientemente, por un proyecto de izquierda que prometió un giro histórico.

Cambian los rostros, los eslóganes, las coaliciones; pero en los territorios profundos, donde la vida vale menos que un litro de gasolina, persiste ese mismo sentimiento de abandono: aquí no gobierna nadie.

No es una verdad absoluta. En estas décadas hubo modernización económica, reformas constitucionales, ampliación de derechos, acuerdos de paz que salvaron cientos de miles de vidas.

Pero junto a esos logros se levantaron tres columnas que han sostenido la tragedia colombiana moderna: una guerra que muta sin desaparecer, un narcotráfico que permeó políticos, empresarios y militares, y una corrupción capaz de devorar presupuestos enteros mientras millones sobreviven entre la precariedad, el miedo y el desencanto.

Este reportaje recorre la historia política de Colombia desde Misael Pastrana Borrero hasta Gustavo Petro, no para absolver ni condenar a personas concretas, sino para entender por qué, gobierno tras gobierno, el país avanzó en ciertos frentes mientras retrocedía de manera dolorosa en otros; y por qué, incluso con la llegada de la izquierda al poder, las sombras estructurales siguen allí, agazapadas en los mismos territorios donde una madre tuvo que decirle a su hijo que en su pueblo mandaban las balas.

Los últimos años del Frente Nacional:

modernización desde arriba, guerra

silenciosa desde abajo (1970–1978)

El 7 de agosto de 1970, cuando Misael Pastrana Borrero asumió la presidencia, Colombia parecía vivir una calma relativa. La prensa hablaba de estabilidad económica, liderazgo fuerte, instituciones sólidas. El Frente Nacional, pacto bipartidista que había cerrado la violencia liberal–conservadora alternando el poder entre liberales y conservadores, se acercaba a su fin formal, pero seguía funcionando como un sistema de exclusión cuidadosamente administrado.

Pastrana y, después, Alfonso López Michelsen gobernaron un país que no terminaba de ver el huracán que se formaba en sus periferias. Los planes de desarrollo enfatizaban modernización, tecnocracia, fortalecimiento de la banca estatal, cierta apertura económica y descentralización fiscal. En las ciudades, las cifras parecían darles la razón: bancos, nuevas universidades, obras de infraestructura, una clase media urbana en ascenso.

Pero mientras las élites discutían reformas administrativas en Bogotá, en las montañas y selvas se incubaba otra realidad. Guerrillas como las FARC, el ELN y el EPL crecían alimentadas por una mezcla tóxica de exclusión política, inequidad rural y abandono estatal.

Las promesas de reforma agraria se habían quedado a medio camino; la tierra seguía concentrada en pocas manos; miles de campesinos no existían en el mapa institucional. En esos territorios, el Estado era más un rumor que una presencia.

En esos años emergió además un fenómeno que transformaría para siempre la historia colombiana: el narcotráfico. Primero como bonanza marimbera en la Costa Caribe, casi folclórica; luego como una economía de cocaína que comenzó a desplegar pistas clandestinas, laboratorios y rutas. Al principio, muchos lo vieron como un contrabando más, un problema de “orden público”. Muy pocos comprendieron que esa economía ilegal sería capaz de corromper desde adentro las instituciones.

Sería injusto pintar estos gobiernos sólo en sombras.

Pastrana y López impulsaron reformas necesarias, evitaron crisis macroeconómicas más severas y modernizaron parte del Estado. Pero no abrieron el sistema político a nuevos actores, subestimaron el narcotráfico y dejaron intacta la fractura entre un país urbano que se modernizaba y un país rural atrapado entre pobreza, violencia incipiente y los primeros narcos comprando tierra y voluntades. Entregaron un país que aún podía salvarse de la espiral, pero con la bomba ya armada.

Estatuto de Seguridad, paz frustrada y

camino a la Constituyente (1978–1990)

Con la llegada de Julio César Turbay Ayala en 1978 se cerró definitivamente la ilusión de que el conflicto podía seguir siendo un eco lejano. Turbay se estrenó con el Plan de Integración Social, que prometía crecimiento con equidad y un Estado más cercano; pero su legado quedó marcado por el Estatuto de Seguridad, un régimen de excepción que otorgó a las Fuerzas Militares facultades extraordinarias para detener, interrogar y juzgar civiles.

La intención declarada era defender la democracia frente a la subversión. El resultado fue un país bajo sospecha. Universidades señaladas como “nidos de subversión”, sindicatos tratados como “brazos políticos de la guerrilla”, líderes sociales detenidos sin garantías.

Detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos ilegales y juicios en consejos de guerra militar se volvieron parte de la rutina en muchas regiones, como quedó registrado décadas después en expedientes y testimonios recopilados por instancias de memoria y derechos humanos.

El Estatuto de Seguridad fracturó la relación entre amplios sectores sociales y el Estado. Para miles de jóvenes, estudiantes y líderes comunitarios, el Estado dejó de ser un protector distante y se convirtió en un vigilante armado.

Paradójicamente, esa dureza fortaleció el discurso insurgente: los abusos alimentaron el reclutamiento y la idea de que el régimen sólo podía cambiarse por la fuerza. Mientras tanto, los primeros capos de la droga consolidaban rutas y laboratorios sin que el gobierno alcanzara a dimensionar lo que estaba naciendo.

Belisario Betancur asumió la presidencia en 1982 con una propuesta que rompía el guion: hablar en vez de disparar. Católico humanista, provinciano, llegó con el plan Cambio con Equidad y con la convicción de que la guerra tenía solución política. Firmó los acuerdos de La Uribe con las FARC, abrió negociaciones con el M‑19 y el EPL, promovió la elección popular de alcaldes y una apertura del sistema que, por primera vez en décadas, permitía la entrada de nuevos actores políticos.

El país probó por primera vez la idea de que las guerrillas podían cambiar fusiles por votos. Pero Betancur caminaba sobre un campo minado. Mientras él hablaba de paz, se consolidaba el paramilitarismo moderno, financiado por ganaderos, empresarios y narcotraficantes que veían en la negociación una amenaza y en la izquierda legal un enemigo a eliminar. En 1985, la toma del Palacio de Justicia por el M‑19 y la retoma militar terminaron en un baño de fuego y desapariciones forzadas; al mismo tiempo, el movimiento surgido de los acuerdos con las FARC, la Unión Patriótica, comenzó a ser exterminado en un genocidio político que se prolongaría durante años.

Betancur abrió una puerta histórica, pero no tenía el control de todos los fusiles. El Estado estaba fragmentado, infiltrado, dividido entre quienes apostaban por la paz y quienes veían en ella una traición. La paz, sin garantías ni protección para quienes dejaban las armas, se convirtió para muchos en una sentencia de muerte.

A Virgilio Barco le tocó gobernar en medio del terror. Si Betancur vivió la tragedia, Barco enfrentó la furia. A finales de los años ochenta, los carteles de Medellín y Cali alcanzaron su máximo poder: carros bomba en las ciudades, asesinatos de jueces, policías, periodistas, candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán, atentados contra edificios públicos. El narcotráfico dejó de ser una amenaza difusa para convertirse en un poder que desafiaba abiertamente al Estado.

Barco respondió con una guerra frontal: fortaleció la extradición, modernizó la Fuerza Pública y enfrentó a los carteles con el apoyo de la comunidad internacional. Pero mientras luchaba contra el narco, otra Colombia nacía en las universidades y en la calle. El movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta impulsó la idea de una Asamblea Constituyente para refundar el pacto político. La vieja lógica gobierno–oposición se reconfiguró en torno a una pregunta más profunda: qué país quería ser Colombia después de décadas de violencia y exclusión.

Entre Turbay, Betancur y Barco, el país vivió una década en la que se cruzaron todos los caminos: represión estatal y violaciones de derechos humanos; primer intento serio de paz; nacimiento del paramilitarismo; guerra abierta del narcotráfico contra la institucionalidad; y germen de una nueva Constitución.

De esas luces y sombras saldría la Colombia de los años noventa: un país con la carta de derechos más avanzada de su historia, a punto de entrar en su etapa más cruenta de violencia.

Constitución luminosa, década oscura (1990–2002)

El 4 de julio de 1991, mientras en el centro de Bogotá se juraba una nueva Constitución que definía a Colombia como un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, en muchas regiones seguían ocurriendo masacres, secuestros y desplazamientos forzados. La Constitución del 91 prometía un país más justo e incluyente, pero la guerra traía décadas de ventaja.

César Gaviria Trujillo fue el presidente de ese doble movimiento. Bajo su gobierno se instaló la Asamblea Constituyente y se aprobó la carta política que amplió derechos, reconoció a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, fortaleció la descentralización y abrió la puerta a nuevas formas de participación ciudadana. Fue un salto institucional gigantesco.

Al mismo tiempo, Gaviria lideró la lucha contra Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Tras una entrega negociada que terminó en la creación de su propia cárcel, La Catedral, Escobar se fugó y desató una campaña de terror con bombas en ciudades y asesinatos de figuras públicas. La persecución culminó con su muerte en 1993, debilitando al cartel de Medellín, pero permitiendo el fortalecimiento del cartel de Cali, más discreto, más hábil para infiltrar instituciones.

La apertura económica, en sintonía con el giro neoliberal de la época, modernizó sectores, pero dejó a otros expuestos a la competencia global sin protección. En varias regiones, la promesa de progreso nunca llegó; sí llegaron, en cambio, grupos armados y economías ilegales que llenaron el vacío.

Ernesto Samper Pizano asumió la presidencia con un discurso socialdemócrata, cercano a los pobres. Pero su gobierno quedó marcado por el Proceso 8.000, el escándalo que probó la entrada de dineros del cartel de Cali en su campaña. La frase “entraron por la puerta de atrás” se volvió resumen de una crisis de legitimidad que afectó a toda la institucionalidad.

Con el presidente bajo sospecha permanente, el paramilitarismo vivió su expansión más acelerada. Las Autodefensas se consolidaron como poder armado, económico y político en Urabá, el Magdalena Medio, Córdoba, Sucre, Cesar, el sur de Bolívar y otras regiones. Masacres, control territorial, desplazamiento masivo y alianzas con élites locales configuraron un mapa donde la democracia y el narcoestado se entrelazaban.

En la segunda mitad de los noventa, Colombia se convirtió en lo que algunos informes llamarían después “una nación desplazada”. El número de personas forzadas a abandonar sus tierras se disparó hasta alcanzar cientos de miles por año, mientras la guerrilla incrementaba secuestros y ataques, y el Estado mostraba su incapacidad para proteger a la población.

Andrés Pastrana Arango llegó a la presidencia en 1998 prometiendo la paz con las FARC. La zona de distensión del Caguán se estableció como escenario de negociación: un territorio despejado por la Fuerza Pública para facilitar los diálogos. Por un momento, pareció posible cerrar medio siglo de guerra.

Pero el Caguán pronto se convirtió en símbolo de otra cosa: un territorio sin Estado donde las FARC se fortalecieron militarmente, aumentaron secuestros, consolidaron finanzas ilegales y ejercieron control sobre la población. Mientras tanto, el país vivía la peor crisis económica en décadas: caída del PIB, desempleo disparado, crisis financiera y aumento de la pobreza.

Cuando el proceso fracasó, en 2002, el país estaba exhausto. Para una parte significativa de la sociedad, el Caguán confirmó que la guerrilla no quería la paz y que negociar era sinónimo de claudicar.

La violencia paramilitar, guerrillera y estatal había alcanzado niveles extremos; el desplazamiento masivo estaba en su punto más alto; la confianza en la negociación política se había derrumbado.

Sobre ese paisaje emergió con fuerza la figura de Álvaro Uribe Vélez.

La era Uribe: seguridad, victorias militares

y sombras profundas (2002–2010)

En agosto de 2002, Colombia era un país agotado, cansado. Los secuestros alcanzaban cifras de terror, vastas zonas estaban en manos de la guerrilla, otras tantas bajo control paramilitar, la economía aún sentía la resaca de la crisis, y la humillación del fracaso del Caguán pesaba en la memoria colectiva. En ese contexto, un exgobernador antioqueño, liberal disidente, llegó con un mensaje simple: mano firme, corazón grande.

La política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez se propuso recuperar el control territorial, fortalecer la Fuerza Pública, garantizar la movilidad por carreteras y asfixiar la capacidad militar de las guerrillas.

Los resultados fueron rápidos y contundentes: los secuestros disminuyeron de manera drástica, los homicidios bajaron en todo el país, el Estado volvió a municipios donde no entraba hacía años, el comercio y el turismo se reactivaron. Para millones de colombianos, sobre todo en ciudades, fue la primera vez en décadas que sintieron el país “de vuelta”.

En paralelo, el gobierno negoció la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sobre el papel, más de 30.000 paramilitares entregaron armas. Era, en teoría, el desmonte de un actor responsable de buena parte de las masacres y el desplazamiento de los años noventa.

Sin embargo, la realidad fue más ambigua: muchas estructuras no desmantelaron sus redes económicas y políticas, surgieron nuevas bandas criminales —las llamadas bacrim— y en varias regiones los viejos mandos mantuvieron el control bajo otros nombres.

La seguridad mejoró, pero a un costo ético altísimo. Entre 2002 y 2008, miembros del Ejército asesinaron a miles de civiles —la mayoría jóvenes pobres— para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

La Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad han documentado al menos 6.402 víctimas de estas ejecuciones ilegítimas, conocidos como “falsos positivos”. Familias enteras descubrieron que sus hijos, supuestamente “muertos en combate lejos de casa”, habían sido llevados con engaños, ejecutados y fotografiados con armas sembradas.

Al mismo tiempo, estalló el escándalo de la parapolítica: más de 60 congresistas, gobernadores y alcaldes fueron investigados o condenados por alianzas con estructuras paramilitares.

Pactos de apoyo electoral, control de votos, captura de alcaldías y gobernaciones, contratos públicos entregados a redes ilegales.

La democracia aparecía contaminada hasta los cimientos en amplias regiones, confirmando que la frontera entre armas ilegales y poder político era mucho más porosa de lo que el país quería admitir.

En su segundo mandato, Uribe profundizó la política de seguridad y consolidó la cooperación militar y antinarcóticos con Estados Unidos a través del Plan Colombia.

La economía creció, la inversión extranjera aumentó, Colombia recuperó margen de maniobra en el escenario internacional y se proyectó como caso exitoso de lucha contra el terrorismo. Pero también se agudizó la polarización interna.

Escándalos como las chuzadas del DAS, que revelaron seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y opositores, y el intento fallido de una segunda reelección, frenado por la Corte Constitucional, alimentaron el debate sobre los límites entre liderazgo fuerte y personalismo.

La era Uribe dejó un país menos secuestrado y con más presencia estatal en muchas zonas, pero también con un legado de graves violaciones de derechos humanos, infiltración mafiosa de instituciones y una sociedad dividida en torno a su figura.

Para millones, fue el presidente que les devolvió la posibilidad de vivir sin miedo permanente; para millones de otros, el símbolo de un proyecto que normalizó la violencia desde el Estado.

La paz que se firmó y la paz que no llegó (2010–2022)

Juan Manuel Santos llegó a la presidencia en 2010 como heredero lógico del uribismo: había sido ministro de Defensa y rostro de algunos de los golpes militares más duros contra las FARC. Sin embargo, su gobierno tomó un giro inesperado. Santos se distanció de su antiguo mentor y asumió como prioridad lo que nadie esperaba de él: negociar la paz con la guerrilla más antigua del continente.

Tras contactos secretos, el gobierno instaló en 2012 la mesa de conversaciones en La Habana. Cuatro años después, se firmó el Acuerdo Final entre el Estado y las FARC, que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición —con la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda— y permitió la dejación de armas de miles de combatientes.

Era, en términos históricos, un hito: por primera vez una de las principales guerrillas aceptaba someterse a un esquema de justicia transicional y abandonar las armas.

Pero la paz nació herida. El plebiscito de octubre de 2016, convocado para refrendar el acuerdo, fue derrotado por un margen estrechísimo.

La campaña se llenó de desinformaciones, miedos y resentimientos acumulados. El acuerdo fue finalmente implementado vía Congreso y Corte Constitucional, pero la fractura simbólica fue profunda: millones de colombianos sintieron que les habían cambiado las reglas; otros millones sintieron que sus esperanzas habían sido derrotadas en las urnas.

La firma del acuerdo redujo combates en muchas regiones y permitió que comunidades antes atrapadas entre el fuego cruzado tuvieran un respiro. Sin embargo, el Estado no llegó con suficiente rapidez a los territorios que dejó la guerrilla.

La reforma rural integral avanzó a cuentagotas, la sustitución de cultivos de uso ilícito se quedó corta, la presencia civil y social del Estado fue insuficiente. En ese vacío, aparecieron disidencias, grupos residuales, ELN reforzado y nuevas organizaciones criminales que asumieron el control de economías ilegales y rutas del narcotráfico.

Iván Duque asumió en 2018 como crítico del acuerdo, prometiendo modificarlo y poner más énfasis en la seguridad. Mantuvo buena parte de la arquitectura de la paz, pero ralentizó la implementación de los puntos más transformadores, especialmente en tierra, sustitución de cultivos y participación política. Su relación tensa con la JEP generó incertidumbre sobre el alcance del sistema de justicia transicional.

En esos años, la violencia contra líderes sociales y excombatientes alcanzó cifras alarmantes. La Defensoría del Pueblo y organizaciones como Indepaz documentaron más de un millar de asesinatos de líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo, muchos de ellos en zonas PDET y regiones cocaleras donde se suponía que la paz debía sentirse con más fuerza.

Al mismo tiempo, el país vivió grandes movilizaciones sociales: en 2019 y, sobre todo, durante el Paro Nacional de 2021, centenares de miles de jóvenes salieron a las calles para protestar contra reformas tributarias, abusos policiales, precariedad y falta de oportunidades. Las imágenes de marchas, bloqueos, música, gases lacrimógenos y disparos recorrieron el mundo. La promesa de paz se mezcló con la sensación de que, para amplios sectores de la sociedad, el modelo político y económico seguía sin responder a sus expectativas.

La pandemia del Covid 19 puso en Unidad de Cuidados Intensivos el diálogo y la discusión que debían darse para avanzar hacia un panorama más estable de desarrollo político, económico y social. Durante un año largo la solución a la crisis se mantuvo a expensas de un respirador artificial; ante la abultada cifra de muertos de la pandemia, hubo una pausa que actuó como un corcho que se destapó a velocidad casi mortal cuando la situación de emergencia fue superándose. La pugnacidad y las recriminaciones entre distintos sectores se hicieron evidentes.

La llegada de la izquierda y la Paz

Total, en un país fatigado (2022–2026)

La elección de Gustavo Petro en 2022, el primer presidente de izquierda en la historia reciente del país, rompió una tradición de medio siglo de gobiernos de derecha, centro derecha o centro liberal. Exguerrillero del M‑19, alcalde de Bogotá, crítico severo de la Seguridad Democrática, Petro llegó al poder con la promesa de consolidar la paz desde la justicia social y de desmontar las estructuras de inequidad y violencia que habían sobrevivido a todos los gobiernos anteriores.

Su apuesta más ambiciosa fue la llamada Paz Total: un enfoque que busca negociar simultáneamente con diversos actores armados —ELN, disidencias de las FARC, grupos residuales del paramilitarismo y bandas criminales— integrando ceses al fuego, reformas sociales y presencia integral del Estado en los territorios. La idea de fondo es que la violencia actual ya no es un conflicto clásico entre Estado y guerrillas, sino una constelación de actores armados y economías ilegales entrecruzadas.

Los resultados han sido mixtos. Algunos ceses al fuego redujeron combates en determinadas zonas, pero en otras los grupos armados aprovecharon las treguas para expandirse o rearmarse. Masacres, confinamientos y desplazamientos no desaparecieron; se reacomodaron. Organizaciones de derechos humanos han señalado que, aunque hay menos enfrentamientos directos en ciertos momentos, la población civil sigue atrapada entre actores que no terminan de someterse a las reglas de la negociación.

En el frente social y económico, se han registrado avances parciales en reducción de pobreza y control de la inflación, pero la informalidad persiste, la inseguridad urbana preocupa a las grandes ciudades y las reformas de salud, pensiones y laboral han generado una fuerte polarización política. La derecha intenta capitalizar el malestar con el argumento de que la Paz Total es ingenua e ineficaz; la izquierda defiende la necesidad de un cambio de modelo frente a lo que considera fracasos acumulados de la seguridad militarizada.

Colombia llega a 2026 con una democracia exhausta. La derecha, la izquierda y un centro debilitado se disputan un electorado cansado de promesas incumplidas y de ver cómo las balas siguen reclamando espacios donde deberían gobernar las instituciones. La frase de aquella madre en Urabá sigue resonando, no ya como anécdota, sino como advertencia histórica: mientras el Estado no sea capaz de mandar donde hoy mandan las armas, ningún cambio de gobierno será suficiente.

La violencia en Colombia: una guerra

que cambió de rostro, no de lógica

En la superficie, la violencia colombiana ha cambiado de nombre y de forma. Hubo una época en que todo parecía explicarse por la guerra fría criolla, otra por la lucha contra el narcotráfico, otra por el enfrentamiento entre seguridad militar y paz negociada. Pero por debajo late una constante: el uso sistemático de la violencia como forma de hacer política, acumular poder y organizar la economía en amplias zonas del país.

Las guerrillas nacieron en medio de la inequidad rural y la exclusión política; el paramilitarismo se consolidó como respuesta ilegal de élites regionales y narcos contra esa insurgencia, pero también como proyecto de reordenamiento violento del territorio; las Fuerzas del Estado, en distintos momentos, incurrieron en violaciones graves de derechos humanos, desde el Estatuto de Seguridad hasta los falsos positivos.

A eso se suman estructuras criminales más recientes, que se alimentan de la minería ilegal, la extorsión y el control de migraciones. Cambian las siglas; se mantiene la lógica de que la vida y el territorio son piezas de una disputa de poder.

Entonces, es claro que mientras la violencia siga siendo una herramienta útil para ganar elecciones, controlar territorios o mover economías ilegales, ningún proceso de paz bastará por sí solo: Colombia no necesita solo dejar de disparar, necesita dejar de organizarse alrededor de la fuerza.

El narcoterrorismo: cuando la economía

ilegal se volvió poder político

Ningún país de la región ha vivido un entrelazamiento tan profundo entre economía ilegal y poder político como Colombia. Lo que comenzó como contrabando de marihuana y cocaína terminó en estructuras capaces de desafiar al Estado con bombas, magnicidios y cooptación institucional.

Los carteles de Medellín y Cali inauguraron la fase más visible del narcoterrorismo: carros bomba en ciudades, asesinatos de candidatos presidenciales, jueces, periodistas; un mensaje claro de que el dinero ilícito no se conformaba con operar en la sombra.

Tras la caída de los grandes carteles, el fenómeno no desapareció; se atomizó y se territorializó. Los narcos dejaron de ser figuras excepcionales y se convirtieron en engranajes de economías regionales donde confluyen grupos armados, políticos locales, empresarios legales e ilegales y funcionarios corruptos.

La cocaína, la heroína, el oro ilegal y otras rentas financian hoy desde disidencias de las FARC hasta estructuras neoparamilitares, pasando por bandas urbanas. El narco ya no es sólo un asunto de capos; es una matriz que atraviesa la seguridad, la economía y la democracia.

Uno se pregunta. ¿Qué tan vulnerable se ha vuelto el territorio? El país ha aprendido a derribar carteles, pero todavía no ha logrado desmontar la matriz que los hace posibles: un Estado débil en la periferia, un sistema financiero permeable y una política que sigue viendo al dinero —venga de donde venga— como motor de campaña.

La corrupción: el tercer pilar de la tragedia

Si la violencia es el músculo y el narcotráfico es la sangre que lo alimenta, la corrupción es el sistema nervioso que permite que esa maquinaria funcione. La corrupción en Colombia no es sólo robo de recursos; es una forma de gobierno informal en la que contratos, licencias, nombramientos y decisiones públicas se usan como moneda de cambio entre élites políticas, empresariales y armadas.

Desde el Proceso 8.000 hasta la parapolítica, pasando por escándalos de contratación y compra de votos en múltiples regiones, el país ha visto cómo el dinero ilícito y los intereses privados capturan instituciones enteras.

La descentralización, que la Constitución del 91 concibió como herramienta democratizadora, fue aprovechada en muchos casos por redes clientelares y mafiosas para controlar alcaldías y gobernaciones. La pregunta de fondo, que atraviesa todos los gobiernos, es brutal: ¿qué parte del Estado sigue siendo realmente público y qué parte funciona como empresa privada de unos pocos?

Mientras la corrupción siga siendo el idioma cotidiano de la relación entre poder y recursos, cada reforma y cada plan de desarrollo llegará filtrado a los territorios: lo que decide el futuro no es solo lo que se aprueba en Bogotá, sino lo que se roba o se respeta en el camino.

Magnicidios: el mensaje escrito en la piel de los cadáveres

Pocas democracias han visto una cadena de magnicidios tan devastadora como la colombiana. De Jaime Pardo Leal a Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo a Carlos Pizarro, pasando por el exterminio de la Unión Patriótica, la violencia no sólo ha eliminado personas; ha descabezado proyectos políticos completos. Cada balazo contra un candidato presidencial, un líder de izquierda o un dirigente social envió un mensaje al resto del país: hay ideas que aquí se pagan con la vida.

La consecuencia es doble. Por un lado, el miedo ha limitado durante años la emergencia de alternativas políticas en regiones donde asesinar a un líder social o a un concejal es más sencillo que investigarlo. Por otro, los magnicidios han sembrado la sensación de que las grandes encrucijadas del país —tierra, modelo económico, rol de las Fuerzas Armadas— se resuelven a tiros, no en debates abiertos.

Mientras esas muertes sigan impunes o parcialmente esclarecidas, la democracia tendrá siempre un hueco en el centro de su relato.

Colombia no podrá hablar de una democracia madura mientras sus grandes discusiones históricas sigan teniendo como respuesta el asesinato de quienes las encarnan: la impunidad en los magnicidios no es un asunto del pasado, sino una señal de hasta dónde se permite llegar al poder.

Pobreza y desigualdad: la tierra donde prende la guerra

En todos los informes de memoria y en los mapas de violencia, las mismas zonas se repiten: periferias rurales, frontera agrícola, cinturones de miseria urbana. No es casualidad.

El conflicto armado colombiano se asentó sobre territorios donde la pobreza, la falta de servicios básicos y la ausencia de Estado eran la norma, no la excepción. Allí, la guerrilla ofreció en su momento justicia por mano propia; el paramilitarismo ofreció protección y orden; el narco ofreció dinero rápido; el Estado, muchas veces, no ofreció nada.

Las estadísticas muestran avances parciales: reducción de pobreza en algunos periodos, expansión de cobertura en salud y educación, programas de transferencias monetarias. Pero la desigualdad sigue entre las más altas de América Latina, la informalidad laboral es mayoritaria y el acceso a tierra, crédito y educación de calidad continúa siendo un privilegio. En esa combinación de carencias, la violencia se vuelve no solo posible, sino rentable para quienes la organizan.

En un país donde el lugar de nacimiento sigue marcando, casi de antemano, las posibilidades de vivir, estudiar y trabajar sin violencia, la paz será siempre frágil: la verdadera seguridad democrática es, en el fondo, una cuestión de justicia social.

El futuro institucional, democrático y social:

entre el desencanto y la posibilidad

Después de medio siglo de balas, acuerdos fallidos, reformas a medias y promesas incumplidas, es tentador concluir que Colombia está condenada a repetirse. Pero la propia historia del país desmiente esa idea: en las peores décadas surgieron la Constitución del 91, movimientos de derechos humanos, organizaciones de víctimas, procesos de paz que, con todos sus defectos, salvaron vidas y demostraron que negociar es posible.

El futuro institucional dependerá menos de un apellido presidencial que de tres decisiones colectivas.

Primero, si el país se toma en serio la implementación integral de los acuerdos ya firmados y de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en lugar de usarlos como arma arrojadiza en campañas.

Segundo, si logra desmontar la alianza entre economías ilegales y política local, esa zona gris donde se funden narco, corrupción y violencia.

Y tercero, si es capaz de convertir la indignación social —la de los jóvenes que marcharon en 2021, la de las víctimas que han declarado ante la JEP, la de las comunidades que resisten en los territorios— en reformas concretas que cambien de verdad la vida cotidiana.

La historia que aquí se ha contado muestra que Colombia ha sabido sobrevivir al abismo, pero casi nunca ha conseguido cerrar del todo las heridas.

La tarea pendiente es que el próximo niño que nazca en un caserío como aquel de Urabá no tenga que aprender, desde la infancia, que en su pueblo mandan las balas. Que pueda decir, algún día, que en su país manda la ley, la memoria y la dignidad de quienes se negaron a aceptar que la guerra era el único destino posible.

Cuál es el reto ante la historia transcurrida

El reto no es solo alternar gobiernos entre derecha e izquierda, sino construir instituciones capaces de resistir la captura mafiosa y la improvisación: la pregunta de los próximos años no es quién llega a la Casa de Nariño, sino si, por fin, el Estado va a gobernar donde hoy siguen mandando las balas, los capos de la droga, la insurgencia disidente, los salteadores del erario y los indolentes que no dejan que los sectores populares salgan de su condición de pobreza.

Este reportaje fue elaborado con asistencia de Inteligencia Artificial, bajo la supervisión de un periodista. Parte del apoyo gráfico también se logró con IA.